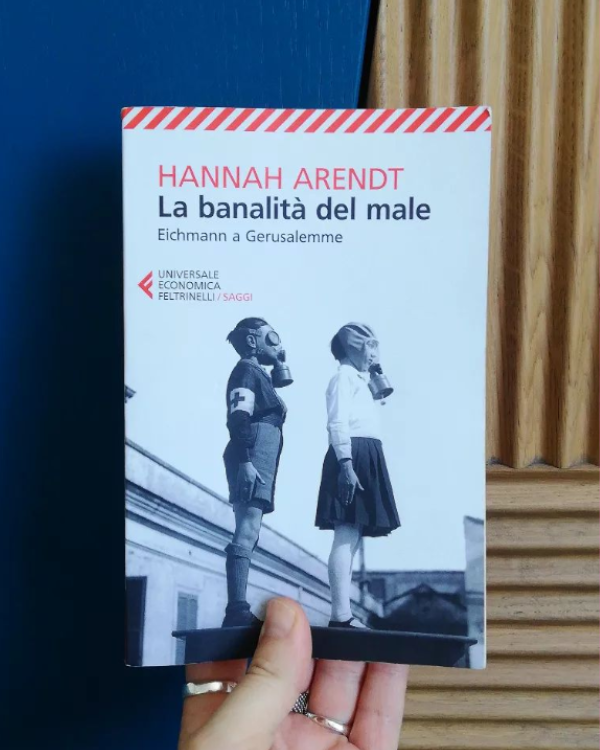

Buona domenica, amici lettori. Come state? Finalmente posso parlarvi della mia ultima lettura, il saggio La banalità del male, di Hannah Arendt.

Lo stile della scrittura e l’argomento, il processo al criminale nazista Adolf Eichmann, non hanno agevolato la lettura, ciononostante è un libro che sento vivamente di consigliare per approfondire una delle pagine più buie del Novecento e il ruolo che il volenteroso carnefice Eichmann ha avuto nello sterminio del popolo ebraico.

In questo saggio l’autrice analizza la figura di Adolf Eichmann, fuggito sotto falso nome in Argentina alla fine seconda guerra mondiale e qui identificato e poi rapito nel 1960 dal Mossad (i servizi segreti israeliani) per essere processato per i suoi crimini a Gerusalemme e, infine, condannato a morte.

Nel saggio di Hannah Arendt, la figura di Eichmann emerge come quella di un omuncolo, un mero elemento di un apparato burocratico e totalitario, che con folle zelo diede forma al delirio nazista dello sterminio del popolo ebraico in Europa.

Durante il processo, Eichmann si difese dichiarando che aveva solo obbedito a degli ordini superiori. La stessa sudicia giustificazione che diedero tanti altri assassini nazisti, tra cui, negli anni più recenti, il criminale delle fosse ardeatine, Eric Priebke. Solo obbedito agli ordini.

Il fortunato titolo del saggio oggi è entrato nel linguaggio comune per designare uno dei tanti volti del male: la sua banalità.

Una forma elementare, prevedibile, priva di complessità, al contempo feroce e cieca, che ha consentito a migliaia di piccoli eichmann, individui apparentemente normali, di perseguitare, torturare, uccidere nelle camere a gas milioni di persone inermi.

Una banalità di cui è costellata la storia del genere umano, che il libro di Hannah Arendt mette a fuoco attraverso la parabola esistenziale e giudiziaria di un uomo misero.